私が広告運用を行っている運用型広告の中にAmazonのスポンサー広告というものがあります。

Amazonのスポンサー広告は、Amazon内で集客を強化する為の広告でAmazonに出店している多くのショップが利用しています。

そのスポンサー広告の中にスポンサーディスプレイ広告という広告の配信手法があります。

今回は、最近、機能が追加されたスポンサーディスプレイ広告のコンテキストターゲティングという機能について、ご紹介したいと思います。

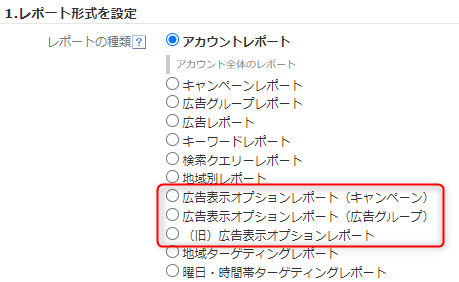

先日、2022年7月20日にYahoo!検索広告の広告表示オプションで旧形式の広告表示オプションが終了したとご紹介しましたが、今回は旧形式と新形式の広告表示オプションでどのような違いがあるのかご紹介します。

今までは、旧形式の広告表示オプションを使っているアカウントと新形式の広告表示オプションを使っているアカウントがありました。

今回の移行はYahoo!がアカウントごとにシステムを切り替えているので、基本的には自動で旧形式と新形式が切り替わっている状態となります。

新形式の広告表示オプションでは、下記のような形で表示されるようになります。

■広告表示オプションの掲載イメージ

広告表示オプションの旧形式と新形式では、広告表示に大きな違いはありませんが、システム部分で変更が発生しています。

変更点としては、下記になります。

■新形式の広告表示オプションでの変更点

1.広告表示オプションごとに配信設定での「オン」「オフ」設定が可能

2.個別キャンペーン・広告グループそれぞれに対して、配信設定を「オン」では最大20件、「オフ」では最大2,000件の関連付けが可能

3.キャンペーンへの関連付け

・上限数:最大5万件 → 上限なし

4.広告グループへの関連付け

▼アカウント内

・上限数:最大25万件 → 上限なし

▼キャンペーン内

・上限数:9,000件 → 上限なし

2022年の5月から少しずつ新形式の広告表示オプションへの切り替えを行っていた為、7月の時点で旧形式の広告表示オプションで配信している広告アカウントはほとんどないとは思います。

ただ、2022年7月時点で旧形式の広告表示オプションでの広告配信を行っていた場合は、旧形式と新形式のそれぞれでレポート抽出を行う必要がでてくる可能性があります。

その為、7月の広告表示オプションレポートを抽出する場合は、7月に旧形式の広告表示オプションで広告配信がされていないか確認した方がいいでしょう。

以前から案内がYahoo!からありましたが、2022年7月20日で(旧)広告表示オプションが終了しました。

この機能変更で影響がでてくる人もいると思うので、今月まで(旧)広告表示オプションを使っていた人は気を付けた方がいいでしょう。

(旧)広告表示オプションが終了したことでの影響はあまりないと考えています。

あえていうなら、広告表示オプションのレポート抽出方法が変わるくらいでしょうか。

というのも、(旧)広告表示オプションは、(新)広告表示オプションに自動移行されているので、それほどの変化はないと考えられます。

ただ、注意しないといけないのが、(旧)広告表示オプションレポートで広告表示オプションの数値を抽出していた場合は、7月20日以降は(旧)広告表示オプションの設定になっていた広告表示オプションの数値が抽出されないので、もしかすると(旧)広告表示オプションレポートと(新)広告表示オプションレポートの2つをレポート抽出する必要があるかもしれません。

自分のアカウントがいつ(新)広告表示オプションに移行されたのか確認しておかないとレポートの数値に漏れている数値がでてきそうですので、気を付けて下さい。

現在、多くの企業がGoogle・Yahoo!などのリスティング広告(検索広告)を活用した集客を行っていますが、リスティング広告の電話番号表示オプションという機能をご存じでしょうか。

リスティング広告の電話番号表示オプションとは、ユーザーをサイトに誘導せずにそのまま電話問い合わせをしてもらうことができる機能である為、電話問い合わせを増やす効果が期待できる機能となります。

しかし、その電話番号表示オプションですが、実際に電話がきた件数とリスティング広告で計測された数値に乖離が発生しているということがないでしょうか。

それは、見ている数値が間違っている可能性があります。

今回は、電話番号表示オプションで電話がクリックされた件数を確認する方法について、ご紹介します。

GoogleスマートショッピングとP-MAXに統合されることになった為、今回はGoogleスマートショッピングとP-MAXの機能統合について、ご紹介します。

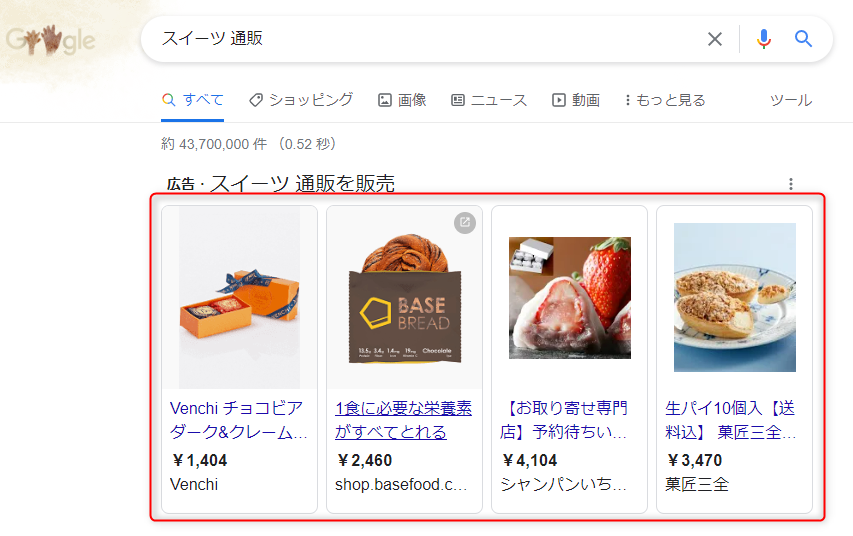

そもそもGoogleショッピング広告とは、下記赤枠のようにGoogleの検索結果に商品画像・価格・ショップ名・商品名などを表示させて広告配信する手法となります。

このGoogleショッピングをGoogle検索だけでなく、様々な広告枠に配信できる仕組みがGoogleスマートショッピングという機能になります。

では、P-MAXとは、どのようなものなのかというと広告クリエイティブ(広告文・画像・リンク先など)を登録するだけで、検索広告とディスプレイ広告で広告配信ができるというものでGoogleが進めている自動運用機能の一つとなります。

Googleスマートショッピングは、P-MAXと同じような機能を持っていてGoogleスマートショッピングはGoogleマーチャントセンターに格納している商品データを使って、広告の自動配信を行うという機能です。

双方とも自動最適化配信を行うという機能を持っていますが、広告配信に活用するシグナルの元が異なる状況でした。

それが、P-MAXに機能統合することで、今まで別々で学習していたシグナルによる学習を一括したデータとして学習することができることになるということでしょう。

その結果、どうなるかというとCV最適化を行う為の情報が今までよりも増えやすくなると想定されます。

その為、今までよりも学習速度が速まることが想定される為、P-MAXのパフォーマンスが上がりやすくなると推測されます。

P-MAXで効果を上げやすくするためには、一日予算もある程度高く設定する必要がありましたが、そのハードルを下げることができるのではないかと考えられます。

Googleスマートショッピングは、今のところGoogle検索だけに配信されるわけではなく、パフォーマンスが悪くなることも多いので、P-MAXと機能統合することでどこまでパフォーマンスが改善されるか見てみたいですね。

懸念があるとすれば、自動運用がコンセプトのGoogleスマートショッピングやP-MAXは、効果が悪い配信が分かっていてもその抑制が難しいということですね。その辺りも設定もできるようになると初動の学習も良くなりやすい気がします。